はじめに:トライアスロンは「食べる」スポーツ!?

「泳いで、漕いで、走る」という三大要素だけでも、その過酷さと達成感は比類ない。しかし、この壮大な挑戦の陰には、もう一つの、そしてしばしば見過ごされがちな「競技」が潜んでいる。そう、「食べる」という行為、すなわち「補給食戦略」こそが、トライアスロンを完遂するための隠れた、しかし決定的な「第四の種目」なのである。単

なるエネルギー補給に留まらず、胃腸のコンディション、精神的な充足、そしてレース運びの巧緻さまでをも左右する補給食。本稿では、数多ある栄養補助食品の中から、個々のアスリートの「胃袋」とパフォーマンスを最適化するベストパートナーを見出すための知見を深く掘り下げていく。さあ、科学と経験が織りなす補給食の深遠な世界へと誘おう。

1. トライアスロンの「第4の種目」って知ってる?補給食の超キホン!

トライアスロンという競技は、数時間にわたり心身を極限まで酷使する耐久性の試練である。この長丁場において、最も恐れるべき事態の一つが「ガス欠」に他ならない。身体は継続的な運動のためにグリコーゲンや脂肪を燃料とするが、特に高強度での運動が続けば、グリコーゲン貯蔵は枯渇し、いわゆる「ハンガーノック」や「バテ」という状態に陥る。これは単なる疲労を超え、判断力の低下、筋力の著しい減退、時には意識障害にまで発展しうる、まさに「レース終了」を意味する大いなる危機である。補給食の役割は、このエネルギー枯渇という破滅的状況を未然に防ぎ、パフォーマンスの維持、さらには向上を図ることにある。

では、具体的にどのような「燃料」が主流なのだろうか。

- エナジージェル: 最も一般的な補給食の一つであり、その最大の利点は吸収速度の速さと摂取の簡便さにある。液状であるため、運動中でも咀嚼の必要なく、瞬時にエネルギー源となる糖質を供給できる。これは、特に高強度の局面や、消化器系への負担を最小限に抑えたい場合に威力を発揮する。

- エナジーバー: 固形であるため、咀嚼の手間はかかるものの、その分腹持ちが良く、持続的なエネルギー供給が期待できる。ロングライドや、比較的強度の低いトレーニング中に、精神的な満足感も得つつ、じっくりとエネルギーを補給したい場合に適している。様々な種類があり、食感やフレーバーのバリエーションも豊富である。

- 固形食など: 「伝統的」とも言える補給食には、おにぎり、あんぱん、バナナなどが挙げられる。これらは加工品とは異なり、アスリートにとって慣れ親しんだ味や食感を提供し、長時間のレースにおける気分転換や精神的リフレッシュにも繋がり得る。また、消化器系への優しさも期待でき、個人の胃腸の許容範囲によっては非常に有効な選択肢となる。

- スポーツドリンク: 水分補給は言うまでもなく重要だが、単なる水だけでは不十分である。発汗によって失われるのは水分だけでなく、ナトリウム、カリウムといった電解質も含まれる。これらの電解質の適切な補給は、脱水症状の予防に加え、筋肉の正常な機能維持に不可欠であり、ツラい足つりや痙攣といったトラブルの回避に直結する。

結局のところ、補給食選びにおいて最も本質的な要素は何だろうか。それは、「美味しく、ちゃんと消化でき、そして持っていきやすい」という三つの基準に集約される。これら「三種の神器」を満たす補給食こそが、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮し、レースを完遂するための揺るぎない礎となるのだ。単にカロリーを摂取するだけでなく、身体との相性、実践的な利便性、そして何よりも味覚を通じた精神的な満足度が、その成功を大きく左右するのである。

2. 昔のトライアスリート、何食べてたの?補給食、衝撃のビフォーアフター!

現代のトライアスリートが享受する洗練された補給食の恩恵は、決して自明のものではなかった。かつて、補給食という概念自体がまだ確立されていなかった時代、アスリートたちはどのようにして長時間の運動に耐え、エネルギーを維持していたのだろうか。

- むかしむかし、あるところに…:スポーツ栄養学が未発達だった時代、アスリートたちは身近な食材や家庭で調合できるシンプルなものに頼っていた。例えば、水に溶かした砂糖水、あるいは蜂蜜、バナナ、パン、茹でたジャガイモといった、ごく一般的な食品が主なエネルギー源であった。想像に難くないが、レース中に粘性の高いバナナや、乾燥したパンを摂取することの困難さ、そして何よりもそれらの消化吸収効率の悪さは、アスリートにとって大きな足枷となっていたはずである。消化に時間がかかれば、胃腸に負担がかかり、十分なエネルギーを供給する前に次の飢餓状態が訪れるという、悪循環に陥りやすかった。

- 科学の夜明け!:しかし、アスリートたちのパフォーマンス向上への飽くなき探求と、スポーツ科学の進展が、この状況を大きく変えていく。従来の補給方法では「消化が間に合わない」「エネルギー効率が悪い」「摂取が困難」といった問題が山積しており、これらを克服するためには、より科学的なアプローチが不可欠であるという認識が高まっていったのである。1980年代後半から1990年代にかけて、運動中のエネルギー補給のメカニズムに関する研究が飛躍的に進展し、消化吸収に優れ、高濃度の糖質を効率的に摂取できる製品の開発が始まった。ここに、現代のエナジージェルの「ご先祖様」と呼べる製品群が登場し、アスリートの補給戦略に革新の光が差し込み始めたのである。

- まさかの進化系!:初期の専門的な補給食は、主に単一の糖質(例えばグルコース)をベースとしたものが多かった。しかし、研究が進むにつれて、「異なる種類の糖質(グルコース、フルクトースなど)を組み合わせることで、より早く、より多くの糖質を小腸から吸収できる」という画期的な発見がなされた。これは、単一のトランスポーター(輸送体)に依存するよりも、複数のトランスポーターを同時に活用することで、胃腸の負担を軽減しつつエネルギー供給能力を最大化するという原理に基づくものである。さらに、発汗によって失われる電解質(ナトリウム、カリウムなど)を補給することで、痙攣の予防や体液バランスの維持が図られるようになった。そして現代では、カフェインによる集中力向上や疲労感の軽減、BCAA(分岐鎖アミノ酸)による筋肉分解抑制など、単なるエネルギー供給を超えた付加価値を提供する「スーパー補給食」へと進化を遂げている。この進化の過程は、アスリートが直面する課題を解決しようとする開発者たちの情熱と、科学的な知見の融合がもたらした賜物であり、その技術革新にはただ驚くばかりである。

3. 今ドキのトライアスリートが語る!「補給食、ぶっちゃけどうなの?」本音トーク炸裂!

現代のトライアスリートにとって、補給食はもはや単なる「エネルギー源」という枠を超えた、戦略的かつパーソナルな要素として深く認識されている。アスリートたちの「本音」に耳を傾けてみれば、その複雑で多岐にわたる側面が浮き彫りになる。

- もはや「第四の種目」!:今や、トライアスロンにおける補給食戦略は、スイム、バイク、ランの練習と同等か、それ以上に重要な位置を占めている。「補給食も練習のうち」という言葉が示すように、どのタイミングで、何を、どれだけ摂取するか、そしてそれをいかにスムーズに行うかを、実際のトレーニング中に繰り返し試行錯誤するのである。これは、単に栄養知識を学ぶだけでなく、自身の身体との対話を通じて、レース本番で最適な行動がとれるよう身体と胃腸を「調教」するプロセスに他ならない。まさか「食べ方」まで練習するとは、まさにアスリートの奥深さである。

- 胃袋も十人十色!:トップアスリートが推奨する補給食が、必ずしも自分に合うとは限らない。アスリートの身体、特に消化器系の反応は千差万別であり、ある人には完璧に機能するジェルが、別の人には胃腸の不調を引き起こすことも珍しくない。味覚の好み、特定の成分に対する感受性、消化能力の個人差を理解し、他者の成功体験を盲目的に模倣するのではなく、自分だけの「補給食ベストパートナー」を探し出すことが、完走とパフォーマンス向上の至上命題となっている。この探求は、時に孤独で、時に失敗を伴うが、自分にとっての最適解を見つけ出した時の喜びは格別である。

- 美味しくないと続かない!:長時間のレース、特に疲労困憊の状況下で、口に合わない補給食を無理やり摂取し続けることは、精神的に想像を絶する苦痛を伴う。味覚はパフォーマンスに直結する重要な要素であり、「美味しい」と感じる補給食は、単にカロリーを供給するだけでなく、精神的な支え、モチベーションの維持にも大きく貢献する。味の好みは主観的だが、だからこそ、アスリートは自身が心から「美味しい」と思えるフレーバーを積極的に選ぶべきである。これは、長いレースを乗り切る上で、まさに精神衛生に関わる、極めて実践的な選択なのである。

- 中身も気になるお年頃!:単に高カロリーであれば良い、という時代はもはや過去のものとなった。現代のアスリートは、補給食の成分表を徹底的に scrutinize (吟味) し、その内容が自身の身体にどのような影響を与えるかを深く理解しようとする。マグネシウムによる痙攣予防、カフェインによる覚醒効果と疲労感の軽減、BCAAによる筋肉分解抑制など、目的に応じた成分の選定が重要視される。科学的根拠に基づいた成分含有量は、単なるカロリー供給を超え、特定の生理学的効果を期待するアスリートにとって、重要な判断基準となっている。

- 開けやすさ、持ちやすさも勝負!:レース中の補給は、多くの場合、動きながら行われる。バイクに乗っている時、あるいはランニング中に片手で素早く補給食を取り出し、開け、そして摂取できるか否かは、タイムロスだけでなく、安全性にも関わる。ポケットからの出しやすさ、ベタつきにくさ、片手で確実に開封できるパッケージデザインは、まさに「痒い所に手が届く」工夫として、アスリートから強く求められる要素である。こうした細やかな配慮が、ストレスなく補給を完遂し、パフォーマンスを最大化するために不可欠なのである。

4. 補給食ってホントに最強?アスリートたちのモヤモヤ、ぶっちゃけトーク!

補給食がトライアスリートにとって不可欠な存在であることは疑いようがない。しかし、その絶対的な存在感の裏には、アスリートたちが抱える様々な「モヤモヤ」や「ぶっちゃけトーク」が渦巻いている。完璧に見える科学の結晶も、実践の場においては時に複雑な問題を引き起こすことがある。

- 自然派?科学派?論争勃発!:「人工甘味料が気になる」「いかにもケミカルな味がする」と、加工された補給食に抵抗を感じ、バナナやドライフルーツ、手作りのエナジーボールなど、より「自然」な食品を好むアスリートも少なくない。一方で、「科学の力を借りて効率的にエネルギーを摂取するべきだ」と、最新のジェルやバーを積極的に活用するアスリートもいる。この「自然派」と「科学派」の間の論争は、個人の食に対する哲学や、身体への影響に対する考え方の違いに根差している。究極的には、どちらを選ぶかはアスリート自身の身体との対話と、その哲学に委ねられる。

- お腹、ピーピー問題!:これは、アスリートにとって最も避けたい、そして最も深刻なトラブルの一つである。せっかく緻密なトレーニングを積み重ねてきたにもかかわらず、レース中に補給食が原因で胃腸の不調(腹痛、下痢など)を引き起こし、リタイアを余儀なくされるケースは意外と多く聞かれる。特に、高濃度の糖質や特定の人工甘味料、あるいは繊維質が、運動による血流の胃腸への集中低下と相まって、敏感な胃腸を直撃することがある。このため、本番で初めて使用する補給食は絶対に避け、トレーニング中に徹底的に試すことが鉄則中の鉄則となる。

- どれくらい食べればいいの?問題:「1時間に〇〇gの炭水化物!」というガイドラインは存在するものの、それが「ジェルの何個分なのか」「固形食とどう組み合わせるのか」を正確に計算し、実行することは、特に疲労しているレース後半では至難の業である。計算を間違えて食べすぎれば胃腸に負担がかかり、少なすぎればガス欠のリスクが高まる。この「ちょうどいい」摂取量とタイミングを、個人の体質、運動強度、そして消化能力に合わせて見つけ出すのは、非常に高度なスキルと経験を要する。

- お財布に優しくない問題!:高性能なエナジージェルやエナジーバーは、その開発コストや原材料費を反映し、決して安価ではない。トレーニングで日常的に使用し、レース本番では複数個が必要となることを考えると、その経済的負担は無視できないレベルに達する。「もう少し手頃な価格にならないものか」というアスリートの心の叫びは、広く共有されている感情であろう。そのため、コスパに優れた代替品を探したり、自宅で自作したりすることも、アスリートの知恵の見せ所となる。

- ゴミ問題、どうにかして!:レース中に摂取したジェルやバーのパッケージは、当然ながらゴミとなる。ポイ捨ては絶対にしてはならない行為であり、環境に対するアスリートの責任でもある。しかし、ベタつくパッケージをウェアのポケットに戻し、ゴールまで持ち帰ることは、決して快適な経験ではない。環境意識の高まりとともに、この「補給食のゴミ、どうすんの?」問題は、アスリートだけでなく、レース主催者や補給食メーカーにとっても、地味ながらも深刻な課題として認識されつつある。より環境に配慮したパッケージ素材や、回収システムの構築が求められている。

5. 未来の補給食はこうなる!?SFみたいな進化にワクワクが止まらない!

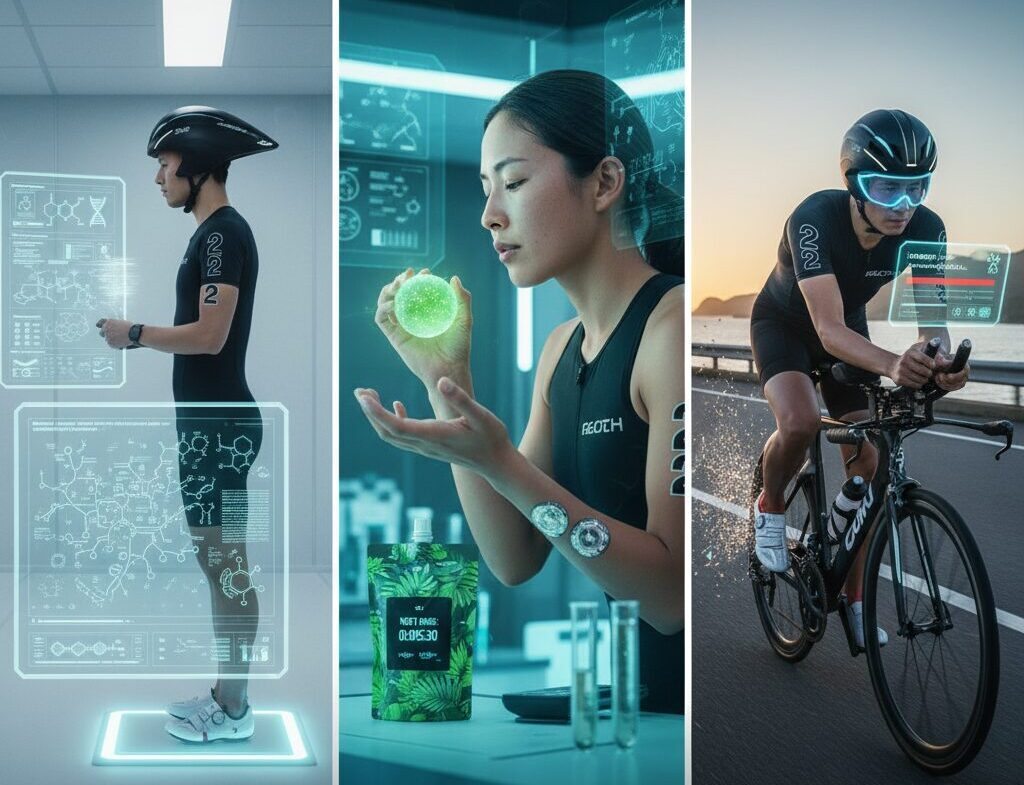

補給食の進化は止まることを知らない。現在の技術と科学の進展を踏まえれば、未来の補給食は、まさにSFの世界から飛び出してきたような、想像をはるかに超える体験をアスリートにもたらす可能性を秘めている。

- あなただけのオーダーメイド補給食!:未来においては、個人の栄養戦略は、遺伝子情報、リアルタイムのトレーニングデータ、さらには腸内フローラの状態といった多角的なバイオデータをAIが瞬時に解析し、「今この瞬間に、あなたにとって最適な成分組成のジェルを〇〇g摂取すべきだ」と、ピンポイントで提案してくれるようになるかもしれない。これはもはや、体内に専属の栄養士が常駐しているようなものであり、アスリートは自身の身体の声に耳を傾けるだけでなく、科学的根拠に基づいた完璧なガイダンスを得られるようになるだろう。

- 見たことない新成分、爆誕?!:現在の糖質吸収効率をさらに凌駕する新種の炭水化物、胃腸に全く負担をかけずにエネルギーを供給できる革命的な成分、あるいは腸内環境を最適化し、免疫力向上にも寄与するプロバイオティクスを豊富に含んだジェルなど、新たな機能性成分が次々と登場するだろう。さらに、「天然由来でありながら、従来の科学的合成物以上のパワーを発揮する」ようなスーパーフード系の補給食も開発され、アスリートは、よりクリーンでパワフルな燃料を選択できるようになるかもしれない。もはや「食べるサプリメント」という領域へと進化を遂げるだろう。

- もっと便利に、もっとスマートに!:摂取方法も劇的に変化する可能性がある。口に入れた瞬間に溶けて、水なしで摂取できる固形食、噛む必要すらない超高効率な栄養ドリンク、あるいは究極的には、皮膚に貼るだけで必要な栄養素が体内に吸収される「栄養パッチ」のようなものが実用化されるかもしれない。また、補給食のパッケージ自体がスマート化し、摂取タイミングを光や振動で知らせたり、食べ終わった後に自動的に分解される生分解性素材が主流になるなど、利便性と環境への配慮が両立した製品が普及するだろう。

- 補給食とハイテクの融合!:現在、スマートウォッチが心拍数や移動距離を計測する時代だが、将来的には、アスリートの体内に埋め込まれた(あるいは密着する)超小型センサーが、血糖値、電解質バランス、疲労度をリアルタイムで監視し、「現在、エネルギー切れ寸前!」と感知すると、スマートデバイスを通じて自動的に補給食の摂取アラートを発したり、あるいはウェアラブルデバイスに内蔵された補給システムが、適切なタイミングで栄養を自動供給する、といった未来も夢ではない。アスリートは、もはやサイボーグと見まがうばかりの能力を手に入れるかもしれない。

- 地球にも優しい燃料を!:環境問題への意識の高まりは、補給食の分野にも大きな影響を与えるだろう。「アスリートは地球に優しい」という価値観が当たり前となる時代において、補給食のパッケージは完全にリサイクル可能であるか、あるいは海洋生分解性素材で作られ、原材料は倫理的に調達された持続可能なものが選ばれるようになるはずだ。二酸化炭素排出量を最小限に抑えた製造プロセス、フェアトレード認証を受けた原材料の使用など、アスリートのパフォーマンス向上と地球環境の保全が両立する、サステナブルな補給食が標準となるだろう。

まとめ:最高の補給食で、最高のパフォーマンスを!

トライアスロンにおける補給食は、単なるエネルギー源としての役割を超え、アスリートの歴史を支え、今もなお進化し続ける「最高の相棒」である。その選択は、個人の身体的特性、精神的側面、そして競技戦略に深く関わる、極めてパーソナルな決断を要求される。本稿で詳述した多角的な視点から、あなたにとっての「神補給食」を見つけるヒントが得られたのであれば幸いである。

補給食は、ただの「食べ物」ではない。それは、完走への希望であり、自己ベスト更新への確信であり、そして何よりも、アスリートとしての尊厳を支える生命線である。科学的知見と実践的な経験を融合させ、最高の補給食を味方につけることで、あなた自身の限界を超え、次のレースで輝かしいパフォーマンスを叩き出すことができるだろう。さあ、あなたの胃袋に最適な燃料を供給し、究極のトライアスロン体験へと突き進もう。

コメント